الأزهر والسلطة في مصر.. معركة الاستقلالية والتطويع

عماد عنان

أثار بيان الأزهر المحذوف حالة من الجدل داخل الشارع المصري، وسط تساؤلات عدة على منصات التواصل الاجتماعي حول دوافع هذا القرار وأهدافه، خاصة وأنه يأت في وقت يواجه فقه قطاع غزة حرب تجويع ممنهجة وإصرار إسرائيلي على الإيغال في المعاناة والوحشية ضد المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.

وكان الأزهر قد نشر بيانًا على حساباته على مواقع التواصل، في وقت سابق من الثلاثاء 22 تمّوز/يوليو الجاري، أدان فيه حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مطالبًا العالم الإسلامي بالقيام بمسؤولياته في وقف تلك الحرب والتصدي للإجرام الصهيوني، إلا أنه وبعد دقائق معدودة من نشر البيان حذفه من كافة المنصات.

وبعد ساعات من عشرات علامات الاستفهام التي أطلت برأسها باحثة عن إجابة حول الحذف المفاجئ للبيان، دون أي توضيح أو استجابة رسمية، نشر الأزهر عبر حساباته بيانًا توضيحيًا ظهر اليوم الأربعاء أشار فيه “بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها.”

وتابع ” لذا فقد آثر الأزهر الشريف مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميا في غزة، وأملا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم”.

ورغم التوضيح الذي نشرته المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي إلا أن الجدل في الشارع المصري ظل مستمرًا، في ظل عدم قناعة البعض بهذا المبرر، إذ لم تكن المرة الأولى التي يصدر فيها الأزهر بيان إدانة للمحتل ودعم للفلسطينيين، حيث اعتاد على هذا الأمر منذ بداية الحرب، وبات منصة التنفيس الأكبر للمصريين في ظل حالة الاحتقان المتصاعدة بسبب الخذلان الإقليمي والدولي لأهل غزة وقضيتهم.

وتسلط تلك الأزمة الأضواء مجددًا على ملف التوتر بين الأزهر والسلطة في مصر، رغم حالة التكامل بينهما والتي تخيم على معظم المحطات التاريخية، فلكل منهما رؤية مختلفة تماماً حول الموقع الوظيفي للدين، والدور الذي ينبغي أن يؤديه، وبطبيعة الحال المؤسسة الدينية في المجال العام، وهو الملف الذي عادة ما يٌطرح على طاولة النقاش مع كل أزمة تنشب بين المؤسستين، لاسيما في الآونة الأخيرة التي شهدت تباينًا واضحًا في المواقف دفعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إحدى مؤتمراته لمخاطبة شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلا “تعبتني يامولانا”

الأزهر وثورة الضباط الأحرار

بعد نجاح حركة الضباط في تموز/يوليو 1952 في الإطاحة بالنظام الملكي، وتولي جمال عبدالناصر الحكم لاحقًا، نشبت خلافات بين الضباط وجماعة الإخوان التي كانت ترى لها دورًا محوريًا في إنجاح الثورة، وعليه كانت تنتظر مساحة أكبر في السلطة عكس التي مٌنحت إياها.

ورويدًا رويدًا بدأت رقعة الخلاف تتسع بين الطرفين، الجماعة والجنرالات، وصولا إلى ما عٌرف حينها بـ “أزمة الديمقراطية” عام 1954، حين شنت الجماعة وبعض القوى لإقليمية هجوما ضد ناصر واتهموه بالإلحاد بسبب تطبيقه النموذج الاشتراكي في الحكم.

هنا ارتأى عبد الناصر وجنرالاته الاستعانة بالأزهر الشريف في مواجهة تلك الحملات، وبالفعل اصطفت المؤسسة، شيخًا ولجانًا، لدعم سياسات الرئيس المصري، فيما خرجت العديد من الفتاوى من رحم الأزهر تتهم المناوئين للسلطة الجديدة بالتآمر والانحراف عن منهج القرآن، وتطالب بتجريدهم من شرف الوطن كما جاء في فتوى شيخ الأزهر وقتها ونقلها الكاتب رفعت سيد أحمد في كتابه “من سرق المصحف“.

في تلك الأوقات قرر ناصر تقوية شوكة الأزهر ومنحه الكثير من الصلاحيات للتصدي للإخوان وكل من يفكر في الهجوم على الضباط الأحرار وإدارتهم للدولة، فأصدر القانون رقم (103) لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وفيه منح شيخ الأزهر سلطة شبه مطلقة كما جاء في المادة الرابعة منها التي تنص على أن “شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية فى الأزهر وهيئاته. ويرأس المجلس الأعلى للأزهر”

أما المادة الثامنة فنصت على أن الأزهر يشمل العديد من الهيئات أهمها، المجلس الأعلى للأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية، جامعة الأزهر، المعاهد الأزهرية، وهي الصلاحيات التي وسعت من رقعة المؤسسة وجعلتها بمثابة السلطة الثانية في الدولة بعد مؤسسة الرئاسة.

وظل الأزهر في ظلال السلطة كأحد أذرعها المعتبرة منذ ذلك الحين، وحتى ثورة كانون الثاني/يناير 2011، لتبدأ مرحلة جديدة تتخلى فيها المؤسسة السنية عن دبلوماسيتها الناعمة لتدخل المعترك السياسي من أوسع الأبواب، وتتحول من لاعب صامت على مقاعد البدلاء إلى أحد المؤثرين في المشهد، مستغلة حب المصريين للدين بصفتهم شعب متدين بالهوية والسليقة.

مناهضة يناير

كان الأزهر قبل ثورة كانون الثاني/يناير 2011 أحد المؤسسات المنضبطة وفق بوصلة نظام مبارك، والخاضعة له إدارة وتوجهًا، فشيخه أحمد الطيب جاء إلى المشيخة قادمًا من لجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، الرجل الأقوى الذي كان يدير الدولة عمليًا طيلة العقد الأخير قبل الثورة.

وكان الطيب والأزهر محسوبان على نظام مبارك، قلبًا وقالبًا، حتى وإن حاول البعض منحهما صفة استثنائية كونهما يمثلان المؤسسة الدينية الأكبر وذات الشعبية والمكانة المقدسة في قلوب المصريين، ومن ثم ظل هذا الكيان بعيدًا إلى حد ما عن المعارك التي كانت تنشب بين الحين والأخر بين الشعب والسلطة.

ومع اندلاع ثورة كانون الثاني 2011 وقف الطيب ومؤسسته إلى جنب مبارك ونظامه، حيث خرج على إحدى القنوات الفضائية في حديث مطول حذر فيه من الخروج على الحاكم ولو كان ظالمًا، مستندًا إلى حذيفة بين اليمان الذي ورد في صحيح مسلم، من أن رسول الله قال: “يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع”.

وبعد تنحية مبارك وسقوط نظامه –الوهمي- التزم الأزهر جدرانه كمؤسسة دينية بعيدًا عن السياسة، حتى وصل الإخوان إلى الحكم، وهنا بدأت الخلافات والاحتكاكات بين الطرفين، فالمؤسسة الدينية الرسمية تحاول فرض سيطرتها على الخطاب الديني في مواجهة الجماعة القادمة من بعيد لتصدر المشهد السياسي.

المشاركة في بيان عزل مرسي

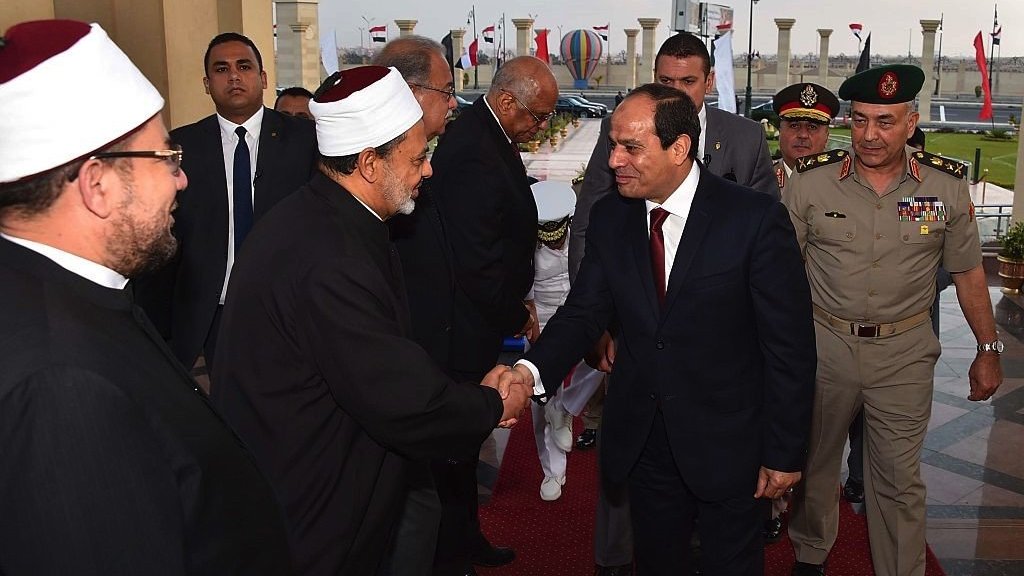

استمرت الأوضاع على ما هي عليه حتى فوجئ الجميع بشيخ الأزهر جنبًا إلى جنب بابا الأقباط الأرثوذكس وعدد من ممثلي التيارات المدنية والدينية والعسكرية خلف وزير الدفاع -آنذاك- عبد الفتاح السيسي، في الثالث من تموز/يوليو 2013 وهو يلقي بيان الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وإسقاط حكم الإخوان وتجميد العمل بالدستور.

صعدت أسهم الأزهر بعد سقوط الإخوان، وحاولت المؤسسة التي كانت بعيدة تمامًا عن المشهد السياسي أن تبحث لها عن موطئ قدم في المرحلة القادمة، كبديل للجماعة وداعم للنظام الجديد الذي منحها العديد من الصلاحيات في دستور عام 2014 لم تكن تٌمنحها في دستور عام 2012.

ففي دستور عام 2014 نصت المادة الرابعة فيه على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية” لتٌعدل بالمادة السابعة من دستور 2014 التي نصت على أن “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم”

وتضمن التعديل ضمان كفالة الدولة بتوفير كافة الاعتمادات المالية الكافية لممارسة الأزهر لكل مهامه بعد توسعة رقعتها، مع إضافة أن الأزهر هو “المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية”، وأن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، حيث يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء ثم يصدق رئيس الدولة على هذا الاختيار.

منحت تلك الصلاحيات المشيخة ورجالاتها قوة وثقلا كبيرًا، رفعت من مستوى طموحاتهم وعززت من مساعيهم نحو المزيد من الاستقلالية وخلع عباءة التبعية للسلطة، الأمر الذي أحدث صدامًا غير متوقع بينهما، تجاوز مرحلة التباين في وجهات النظر إلى صراع سيادة بين مؤسسة الرئاسة الراغبة في تطويع المؤسسة الدينية لها أسوة بالأنظمة السابقة، ومشيخة الأزهر الباحثة عن الاستقلال.

الرئيس والإمام.. توترات متصاعدة

في الرابع عشر من آب/أغسطس 2013 وبعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي شهدت سقوط العشرات من الضحايا من المعتصمين وقوات الأمن، خرج شيخ الأزهر ببيان مفاجئ أعلن فيه تبرأه من الدماء التي أريقت، وأنه لم يكن يعلم بتلك الأحداث، معلنا اعتكافه في قريته بالصعيد وابتعاده عن الأضواء، لتبدأ أولى مراحل الصدام بينه وبين السلطة.

ثم توالت المواقف التي شهدت تباينًا في وجهات النظر، ففي الوقت الذي كان النظام يحتاج لمؤسسة الأزهر لتمرير وتبرير بعض المواقف في سياق ما أعلنه عن مناهضة الإرهاب والفكر التكفيري، كان لشيخ الأزهر رأي مختلف نسبيًا، منها رفض الطيب في كانون الأول/ديسمبر 2014 إصدار فتوى بتكفير تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث رأى أن تكفير أي شخص يلزمه أن يخرج من الإيمان وينكر الإيمان بالملائكة وكتب الله من التوراة والإنجيل والقرآن

ثم دخل الطرفان في سجالات متبادلة، حيث رفض الأزهر مشروع الخطبة الموحدة التي كان قد طرحها السيسي في سياق تجديد الخطاب الديني، حيث رأت المؤسسة الأزهرية أن مثل هذه الخطوة ستحد من الاستقلال الفقهي لعلماء الأزهر وتقيدهم بأطر وموضوعات محددة، كما تصدى المجلس الأعلى لعلماء الأزهر لدعوة السيسي إلغاء الطلاق الشفوي وضرورة توثيقه قانونيًا، معتبرين أن تغيير النصوص الشرعية يحتاج إجماعاً علمياً وأن الإجراءات التنفيذية لا تُعالج المشكلة.

وخاض الأزهر ومؤسسة الرئاسة والحكومة، معارك نفوذ عدة، أبرزها تغيير المناهج الأزهرية وصلاحيات تعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، وتقليل صلاحيات المؤسسة وشيخها، والمحاولات البرلمانية لتقييد فترة إمامة الأزهر لـ 8 سنوات فقط، هذا بخلاف استقطاب الدولة للمؤسسات الدينية الأخرى مثل وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وغيرها.

وفي كلمته خلال احتفالات مؤسسة الرئاسة بليلة القدر خلال شهر رمضان من عام 2016، مازح السيسي للطيب قائلاً: “فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له إنت بتعذبني”، بينما في احتفالات مؤسسة الرئاسة بعيد الشرطة خاطبه بقوله: “تعبتني يا مولانا”.

وهكذا وجد شيخ الأزهر نفسه وبدون سابق إنذار في خضم معترك سياسي غير متوقع، إذ باتت الأنظار توجه إليه مع كل حادثة داخلية أو خارجية، ترقبًا لاستطلاع رأي المؤسسة الدينية التي تمثل الملايين من المسلمين المصريين، ومئات الملايين السنة في مختلف دول العالم، ثم جاءت حرب غزة التي زادت من شعبية الكيان الازهري ورجاله بعد المواقف التي حاولت المؤسسة من خلالها أن تكون صوت الفلسطيني المكلوم في مواجهة العربدة الإسرائيلية من جانب والخذلان الرسمي العربي والإسلامي من جانب أخر.

من هنا يمكن القول إن الخلاف بين المؤسسة والسلطة في حقيقته ليس خلافا عقائديًا، بل هو نتيجة تراكمية للرؤى المتباينة بشأن دور كل منهما في المشهد، فهو خلاف على الشكل لا المضمون، على الغطاء لا الجسد، فالقواسم المشتركة بينهما أكبر بكثير من نقاط الخلاف، ومن ثم يلاحظ أن التوتر –وإن بدا جليًا في بعض الأحيان– عادةً ما يتم التعبير عنه علنًا بعبارات متحفظة ومنضبطة، واصطلاحات عامة في أغلب الأحيان تتجنب الصدام المباشر.

في الأخير، ورغم التوترات التي تخيم بين الحين والأخر على العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والأزهر منذ خمسينات القرن الماضي، إلا أنها لا تعدو كونها تباينًا في وجهات النظر، إذ أن المؤسسة الدينية في الأساس جزءً من السلطة لا تنفك عنها، وأحد أدواتها المعتبرة ولا لبس في ذلك، ومن ثم لا يمكن أن تغرد منفردة بمعزل عن مسارها العام.

الوضع كذلك بين السيسي والطيب، فالتباينات بينهما تنطلق في الأساس من أن لكل منهما رؤية مختلفة تماماً حول الموقع الوظيفي للدين، والدور الذي ينبغي أن يؤديه، إلا أن ذلك لا ينكر قوة العلاقة الشخصية بينهما وأن كل منهما يكن احترامًا متبادلا للأخر، وهو ما يتضح في الكثير من المناسبات.